Важно начать с небольшой ремарки.

Это не анализ рынка и не попытка описать закономерности отрасли. Это личные воспоминания генерального директора РА «Рубль 20» Татьяны Лакеенковой — такие, какими они остались у человека, который двадцать пять лет работает в рекламе, видел разные времена и разных людей, наблюдал, как менялись привычки, отношения и сами подходы к работе.

Начало 2000-х: время, когда главное было «сделать подешевле»

Если вернуться в начало двухтысячных, в памяти сразу всплывает очень характерный запрос, с которого тогда начиналось большинство разговоров: сделать как можно дешевле. Татьяна вспоминает:

«Было два варианта: как можно дешевле — и ещё дешевле».

Это не фигура речи, а почти дословная формула многих заказов.

Визитки выбирали по самой низкой цене, а не по плотности или качеству бумаги. В сувенирной продукции смотрели, сколько позиций удастся «выжать» из имеющегося бюджета, а не насколько приятно будет держать вещь в руках.

Из этого рождались и типичные истории: ручки, у которых быстро отламывались детали, пакеты с тесёмками, не выдерживающими дороги до машины. Тогда это воспринималось как неизбежное следствие экономии, которая была для людей важнее всего остального.

Сейчас это вспоминается с лёгкой иронией, но по тем временам такой подход казался вполне оправданным: было не до красоты, важно было просто «закрыть вопрос».

Визитки выбирали по самой низкой цене, а не по плотности или качеству бумаги. В сувенирной продукции смотрели, сколько позиций удастся «выжать» из имеющегося бюджета, а не насколько приятно будет держать вещь в руках.

Из этого рождались и типичные истории: ручки, у которых быстро отламывались детали, пакеты с тесёмками, не выдерживающими дороги до машины. Тогда это воспринималось как неизбежное следствие экономии, которая была для людей важнее всего остального.

Сейчас это вспоминается с лёгкой иронией, но по тем временам такой подход казался вполне оправданным: было не до красоты, важно было просто «закрыть вопрос».

Какое-то время деньги на рекламу тратили легко

Через несколько лет настроение стало другим.

Появились компании, которые активно росли, расширяли сеть, запускали новые направления, и рекламные бюджеты в этот период существенно увеличились.

Особенно это было заметно в радиорекламе. В те годы бюджеты на радио были колоссальными по сравнению с тем, как размещаются сейчас. Это не оценка и не сравнение «хорошо–плохо», а просто память о времени, когда вопрос «а не слишком ли много мы тратим?» звучал заметно реже.

Появились компании, которые активно росли, расширяли сеть, запускали новые направления, и рекламные бюджеты в этот период существенно увеличились.

Особенно это было заметно в радиорекламе. В те годы бюджеты на радио были колоссальными по сравнению с тем, как размещаются сейчас. Это не оценка и не сравнение «хорошо–плохо», а просто память о времени, когда вопрос «а не слишком ли много мы тратим?» звучал заметно реже.

Кризис 2008–2009: первая серьёзная попытка что-то планировать

На фоне этого размаха кризис 2008–2009 года стал очень ощутимой чертой.

Рекламные бюджеты начали снижаться, но главное даже не в этом. Впервые появились разговоры о том, как именно распределяются деньги: сколько действительно нужно на радио, стоит ли делить кампанию на этапы, какая периодичность оправдана, а какая — уже лишняя.

Татьяна так и формулирует: её первое сильное ощущение грамотного подхода к трате денег связано именно с тем периодом. До этого тщательно планировали единицы, а после кризиса таких клиентов стало больше. Кто-то сокращал интенсивность, кто-то переносил размещения, кто-то договаривался о более растянутых во времени оплатах, и в этих разговорах впервые появлялось слово «план», произнесённое всерьёз, а не «для формы».

Рекламные бюджеты начали снижаться, но главное даже не в этом. Впервые появились разговоры о том, как именно распределяются деньги: сколько действительно нужно на радио, стоит ли делить кампанию на этапы, какая периодичность оправдана, а какая — уже лишняя.

Татьяна так и формулирует: её первое сильное ощущение грамотного подхода к трате денег связано именно с тем периодом. До этого тщательно планировали единицы, а после кризиса таких клиентов стало больше. Кто-то сокращал интенсивность, кто-то переносил размещения, кто-то договаривался о более растянутых во времени оплатах, и в этих разговорах впервые появлялось слово «план», произнесённое всерьёз, а не «для формы».

Как менялся тон разговора с заказчиками

Ещё одно важное изменение за эти годы — то, как разговаривают люди.

Бывало, что в начале двухтысячных позиция заказчика звучала очень прямолинейно: «я плачу — значит, будет так, как я сказал». В голосе это не всегда звучало грубо, но ощущение было именно таким: я заказчик, вы — исполнители, спорить не о чем.

Со временем это ушло на второй план. Татьяна говорит, что вот это своеволие и лёгкое отношение к принципу «что хочу, то и ворочу» за эти годы иссякло. На его месте постепенно возникли другие интонации: больше вопросов, больше просьб что-то посоветовать, больше доверия к профессиональной точке зрения.

Не то чтобы все вдруг стали идеальными, но стало гораздо проще вести разговор именно как диалог, а не как серию приказов.

Бывало, что в начале двухтысячных позиция заказчика звучала очень прямолинейно: «я плачу — значит, будет так, как я сказал». В голосе это не всегда звучало грубо, но ощущение было именно таким: я заказчик, вы — исполнители, спорить не о чем.

Со временем это ушло на второй план. Татьяна говорит, что вот это своеволие и лёгкое отношение к принципу «что хочу, то и ворочу» за эти годы иссякло. На его месте постепенно возникли другие интонации: больше вопросов, больше просьб что-то посоветовать, больше доверия к профессиональной точке зрения.

Не то чтобы все вдруг стали идеальными, но стало гораздо проще вести разговор именно как диалог, а не как серию приказов.

Одна история длиной в одиннадцать лет

Среди всех воспоминаний есть одна история, которая хорошо показывает, как медленно и упорно иногда меняются привычки.

Когда-то в агентство пришли предприниматели, которые развивали сеть точек быстрого питания. Люди темпераментные, живые, очень общительные и при этом склонные торговаться до последней копейки. Каждый расчёт с ними превращался в переговоры: где можно сэкономить, что уменьшить, как перенести платежи.

Татьяна рассказывает, что именно с ними у неё получилось настоящие «воспитательные отношения» в хорошем смысле слова:

Когда-то в агентство пришли предприниматели, которые развивали сеть точек быстрого питания. Люди темпераментные, живые, очень общительные и при этом склонные торговаться до последней копейки. Каждый расчёт с ними превращался в переговоры: где можно сэкономить, что уменьшить, как перенести платежи.

Татьяна рассказывает, что именно с ними у неё получилось настоящие «воспитательные отношения» в хорошем смысле слова:

«Мы воспитывали друг друга»

Она много раз объясняла, зачем нужно планирование расходов, как разбивать их по этапам, почему важно проговаривать сроки оплат заранее, а не «как получится». И в какой-то момент поняла, что это перестало быть разговорами в никуда:

«Я их воспитывала в том плане финансовой грамотности, что они вообще словосочетание “планирование расходов” услышали от меня. На это потребовалось восемь лет».

Эта формулировка и есть главное в этой истории.

Не вывод про «рынок», а конкретный опыт: слово «план» для этих людей стало частью их лексикона и привычек только через восемь лет совместной работы.

Не вывод про «рынок», а конкретный опыт: слово «план» для этих людей стало частью их лексикона и привычек только через восемь лет совместной работы.

Когда считать деньги перестало быть чем-то стыдным

Параллельно менялось и отношение к самим расчётам.

Если раньше чаще звучало «дорого/дёшево» в общем смысле, то позже стали интересоваться деталями: за счёт чего можно сократить бюджет, где разумнее добавить, как меняется итоговая сумма при разных тиражах.

Татьяна приводит пример с заказчицей, которая хотела сделать к Новому году небольшие сувениры для постоянных клиентов и пришла с очень скромным бюджетом. Речь шла о ручках с нанесением: женщина хотела минимальный тираж, чтобы «сильно не разориться».

При расчёте выяснилось, что разница между маленькой партией и сотней штук составляет примерно две с половиной тысячи рублей, но на эту разницу она получает ещё семьдесят ручек сверху.

Когда это было положено на бумагу, решение изменилось почти мгновенно: заказчица увидела выгоду и согласилась на больший тираж.

Такие моменты хорошо ощутимы: в них видно, что люди стали смотреть на цифры не только с тревогой, но и с интересом, пытаясь понять, где действительно разумная граница экономии.

Если раньше чаще звучало «дорого/дёшево» в общем смысле, то позже стали интересоваться деталями: за счёт чего можно сократить бюджет, где разумнее добавить, как меняется итоговая сумма при разных тиражах.

Татьяна приводит пример с заказчицей, которая хотела сделать к Новому году небольшие сувениры для постоянных клиентов и пришла с очень скромным бюджетом. Речь шла о ручках с нанесением: женщина хотела минимальный тираж, чтобы «сильно не разориться».

При расчёте выяснилось, что разница между маленькой партией и сотней штук составляет примерно две с половиной тысячи рублей, но на эту разницу она получает ещё семьдесят ручек сверху.

Когда это было положено на бумагу, решение изменилось почти мгновенно: заказчица увидела выгоду и согласилась на больший тираж.

Такие моменты хорошо ощутимы: в них видно, что люди стали смотреть на цифры не только с тревогой, но и с интересом, пытаясь понять, где действительно разумная граница экономии.

Креатив, который упирается в цифры

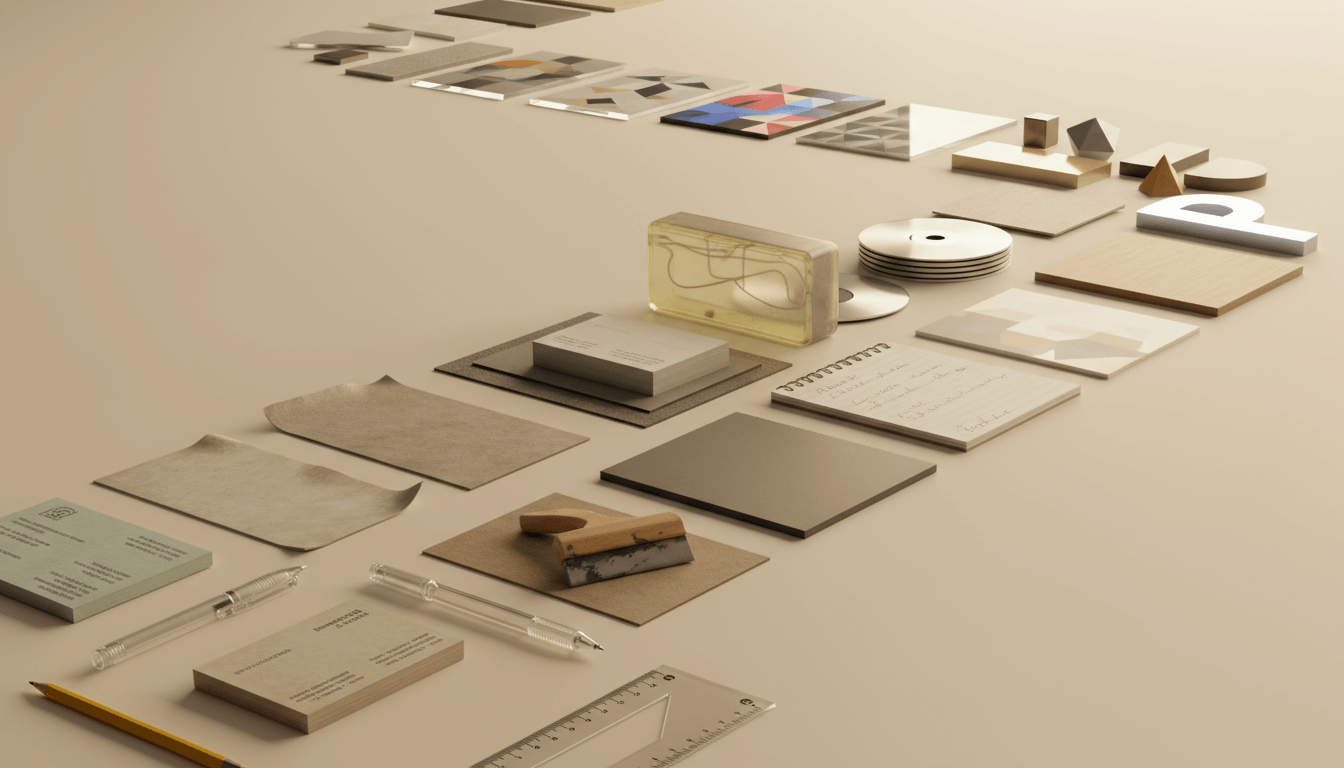

Отдельная тема — креативная часть работы.

Как говорит Татьяна, хорошие, сложные, интересные задачи по дизайну возникают, но намного реже, чем могли бы, просто потому что качественный дизайн стоит дороже, а к этой цифре многие оказываются не готовы.

Очень узнаваемая ситуация: заказчик просит «придумать что-нибудь» и с энтузиазмом говорит о необычном подходе, но как только звучит порядок цен за полноценную дизайнерскую работу, реакция становится предсказуемой: «Ой, нет, нам так дорого не нужно».

В результате креатив часто урезают до «аккуратно сверстать» и «чуть-чуть привести в порядок». Татьяна прямо говорит, что креативная составляющая сейчас хромает: не потому, что идей нет, а потому что мало кто готов закладывать их стоимость в бюджет.

Как говорит Татьяна, хорошие, сложные, интересные задачи по дизайну возникают, но намного реже, чем могли бы, просто потому что качественный дизайн стоит дороже, а к этой цифре многие оказываются не готовы.

Очень узнаваемая ситуация: заказчик просит «придумать что-нибудь» и с энтузиазмом говорит о необычном подходе, но как только звучит порядок цен за полноценную дизайнерскую работу, реакция становится предсказуемой: «Ой, нет, нам так дорого не нужно».

В результате креатив часто урезают до «аккуратно сверстать» и «чуть-чуть привести в порядок». Татьяна прямо говорит, что креативная составляющая сейчас хромает: не потому, что идей нет, а потому что мало кто готов закладывать их стоимость в бюджет.

Чай, кофе и способность вернуть человеку спокойный темп

С годами Татьяна всё отчётливее замечает, что люди приходят в офис «Рубль 20» не только с задачей, но и с тем настроением, в котором прожили свой день. Кто-то устал, кто-то спешит, кто-то приходит слишком «на взводе» после череды дел. И прежде чем обсуждать макеты и заказы, бывает важно просто помочь человеку перевести дух и почувствовать, что здесь можно расслабиться и спокойно всё обсудить.

Пара мягких фраз, доброжелательная интонация, чашка кофе — и разговор постепенно возвращается в нормальный человеческий темп. После этого и задачи обсуждаются легче, и решения находятся быстрее.

Татьяна описывает это так: важно встретить человека так, чтобы ему стало чуть спокойнее — и тогда работа пойдёт естественно.

Пара мягких фраз, доброжелательная интонация, чашка кофе — и разговор постепенно возвращается в нормальный человеческий темп. После этого и задачи обсуждаются легче, и решения находятся быстрее.

Татьяна описывает это так: важно встретить человека так, чтобы ему стало чуть спокойнее — и тогда работа пойдёт естественно.

Как менялось оформление точек

Отдельной линией в воспоминаниях тянется тема вывесок и оформления.

По словам Татьяны, за эти годы предприниматели постепенно переходили от самых простых, «дежурных» решений к более аккуратным и продуманным.

Когда-то большинство ограничивалось баннерами и плёнкой: главное, чтобы была надпись, а остальное не так важно. Со временем стали появляться точки со световой рекламой, со стремлением сделать не только «видно», но и красиво.

Где-то усиливали оформление внутри помещений, добавляли логотипы, продумывали общий рисунок интерьера. Где-то конкуренция между похожими заведениями буквально вынуждала делать оформление ярче, аккуратнее, интереснее.

Татьяна рассказывает, как ей было приятно видеть, как определённые сети «подтягиваются», начинают следить за тем, как они выглядят с улицы, и как от этого меняется общий визуальный образ города.

По словам Татьяны, за эти годы предприниматели постепенно переходили от самых простых, «дежурных» решений к более аккуратным и продуманным.

Когда-то большинство ограничивалось баннерами и плёнкой: главное, чтобы была надпись, а остальное не так важно. Со временем стали появляться точки со световой рекламой, со стремлением сделать не только «видно», но и красиво.

Где-то усиливали оформление внутри помещений, добавляли логотипы, продумывали общий рисунок интерьера. Где-то конкуренция между похожими заведениями буквально вынуждала делать оформление ярче, аккуратнее, интереснее.

Татьяна рассказывает, как ей было приятно видеть, как определённые сети «подтягиваются», начинают следить за тем, как они выглядят с улицы, и как от этого меняется общий визуальный образ города.

Что остаётся в конце этой истории

Когда Татьяна оглядывается на свои двадцать пять лет в рекламе, ей проще говорить не о «тенденциях», а о людях и ощущениях.

О тех, кто в начале двухтысячных приходил с запросом «сделайте как можно дешевле», и о тех, кто спустя годы научился планировать и считать. О клиентах, которые когда-то говорили «что хочу, то и ворочу», а потом стали обсуждать варианты и спрашивать совета. О сети, где слово «план» приживалось восемь лет. О креативе, который хочется делать, но который не всегда выдерживает столкновение с бюджетом. О тех, кого сначала надо успокоить чашкой кофе, а уже потом обсуждать макеты.

О тех, кто в начале двухтысячных приходил с запросом «сделайте как можно дешевле», и о тех, кто спустя годы научился планировать и считать. О клиентах, которые когда-то говорили «что хочу, то и ворочу», а потом стали обсуждать варианты и спрашивать совета. О сети, где слово «план» приживалось восемь лет. О креативе, который хочется делать, но который не всегда выдерживает столкновение с бюджетом. О тех, кого сначала надо успокоить чашкой кофе, а уже потом обсуждать макеты.